Des peintures tout en contours ?

Actualité

Un nouvel ouvrage qui fait polémique propose que nos ancêtres utilisaient l’ombre portée de statuettes pour peindre les célèbres mammouths et chevaux des grottes Chauvet et de Lascaux.

Fascinés par l’idée que l’art pariétal puisse s’être « perpétué pendant au moins 15 000 ans sans subir de modifications essentielles » (1) et jugeant douteuse l’hypothèse de l’existence d’écoles des beaux-arts pariétaux émise par certains spécialistes, Bertrand David, peintre et dessinateur breton, et Jean-Jacques Lefrère, professeur de médecine et historien de la littérature, proposent, dans leur ouvrage La plus vieille énigme de l’Humanité (2), que « les hommes du paléolithique disposaient d’une technique de dessin suffisamment simple à exécuter et à transmettre pour qu’il ait été inutile de la modifier. »

Une fausse bonne idée ?

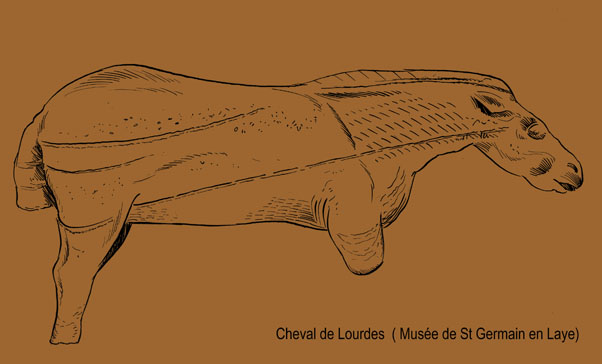

En projetant l’ombre d’une figurine d’animal sur une paroi à l’aide d’une lampe à graisse, « tout individu parvient aisément à tracer un contour absolument fidèle au modèle », assure Bertrand David qui a lui-même maintes fois testé et fait tester ce procédé d’ombre portée. Alors que « des statuettes d’animaux datant des mêmes époques ont été retrouvées par dizaines dans les mêmes régions que les grottes ornées, pourquoi personne n’avait-il pensé avant à cette idée si simple ? », s’interroge-t-il. « Parce que c’est une fausse bonne idée et que le peu de statuettes retrouvées n’affichent pas du tout le style des peintures dont elles auraient été les modèles », répond Romain Pigeaud, préhistorien et chercheur associé au Muséum national d’histoire naturelle.

Un style qui varie

« S’ils ne maîtrisaient que cette technique, comment ces hommes auraient-ils pu réaliser les centaines de gravures à l’air libre que l’on retrouve sur les sites de la Côa au Portugal et de Siega Verde en Espagne ou peindre le cheval de Rouffignac sur un plafond dont la distance au sol n’excédait pas un mètre ? », s’interroge Romain Pigeaud. Et Bertrand David de répondre : « Il ne s’agit pas d’affirmer l’universalité de notre théorie, nous disons juste que ce fut sûrement la méthode graphique la plus employée par ces hommes. Peut-être devrions-nous tester ce procédé en extérieur par des nuits sombres ? » Quant au constat fait par les auteurs de fortes similitudes entre les dessins de Lascaux et Chauvet, « il témoigne de leur méconnaissance des grottes, commente le préhistorien. Le remplissage des corps, la représentation du pelage, les choix esthétiques sont très différents d’une grotte à l’autre. » Selon Bertrand David, c’est en effet dans ces zones, une fois le contour tracé, que les artistes expriment pleinement leur talent, affichent leur style, lequel varie selon les époques. « Mais ces différences observées entre les peintures de Lascaux et Chauvet ne doivent pas nous faire oublier tous leurs points communs : elles représentent à 98 % des animaux de profil, sans aucune indication de sol, aucun souci d’action identifiable (copuler, déféquer, paître), on y retrouve les mêmes superpositions inexplicables de dessins, les mêmes variations d’échelles et anamorphoses (3) étonnantes, les mêmes parois vierges de tout dessin à proximité... que la technique de l’ombre portée explique. » Des ressemblances que Romain Pigeaud considère comme « superficielles. » « On pourrait dire la même chose de l’art occidental du Moyen Âge à l’époque moderne : il y a le même personnage sur une croix, les mêmes gens en armure... Mais personne ne va dire que les peintures romanes et gothiques se ressemblent ! » Largement contestée par les spécialistes de la préhistoire, l’hypothèse des deux auteurs intéresse néanmoins plusieurs scientifiques universitaires d’autres disciplines qui travaillent actuellement à établir un protocole d’expériences par imagerie 3D dans le but de la vérifier. Affaire à suivre...

Pour mieux comprendre le procédé proposé par les deux auteurs, n’hésitez pas à aller voir une démonstration filmée. Pour mesurer plus en détails les arguments des préhistoriens opposés à cette théorie comme à d’autres proposées par le passé, Romain Pigeaud recommande la lecture du livre de Jean-Loïc Le Quellec, Des Martiens au Sahara (Paris-Arles, Actes Sud / Errance, 2009).

(1) Page 32. D’après les datations archéologiques, les peintures de Lascaux et de Chauvet remonteraient respectivement à 17 000 ans et 32 000 ans avant notre ère.

(2) Éditions Fayard, janvier 2013.

(3) Représentation peinte ou dessinée déformée d’un objet dont l’apparence réelle ne peut être perçue qu’en regardant l’image sous un angle particulier.

Romain Pigeaud

Romain.pigeaud [at] wanadoo.fr (Romain[dot]pigeaud[at]wanadoo[dot]fr)

Bertrand David

bertrand.david3 [at] aliceadsl.fr (bertrand[dot]david3[at]aliceadsl[dot]fr)

TOUTES LES ACTUALITÉS

du magazine Sciences Ouest