Quand les archéologues font parler les vestiges

Grand angle

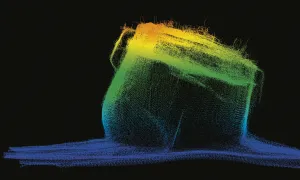

Après une fouille préventive, les objets retrouvés sont transportés dans les centres d’étude de l’Inrap. À Cesson-Sévigné, des scientifiques extirpent leurs secrets pour reconstituer un paysage ou une société, ses habitudes et ses mœurs.

Au beau milieu d’une zone d’activité de la banlieue rennaise sommeillent des vestiges de plus de 10 000 ans. Coincé entre une société de transport routier et un cabinet d’expertise comptable, le centre de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) de Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) est invisible à qui ne le cherche pas. Sa façade blanche se noie dans le ciel froid. Et en cet après-midi d’hiver, un épais brouillard camoufle encore un peu plus les trésors qu’il abrite.

Chaque année, en France, 70 000 hectares sont aménagés pour construire un métro ou encore installer un lotissement. Afin de préserver le patrimoine archéologique, l’Inrap conduit des fouilles préventives, avant des travaux. Une fois exhumés, les objets sont envoyés à Cesson-Sévigné, où une ribambelle d’experts les analysent sous toutes les coutures.

Des objets pas tout à fait inertes

Derrière les murs du centre, le fracas des camions qui traversent la zone d’activité laisse place au grésillement des néons. Les pas de Stéphanie Hurtin, gestionnaire de collections pour l’Inrap Bretagne, sont assourdis par le linoléum bleu pâle qui recouvre le sol de couloirs encombrés de caisses en plastique gris. Certains empilements frôlent le plafond. À l’intérieur, des vestiges attendent d’être étudiés.

« Quand on exhume un objet, on l’expose brusquement à un risque, lié à l’instabilité de son matériau vieilli par le temps », commente la gestionnaire de collections, qui supervise le parcours de vestiges, de la collecte à l’analyse. « Dans la terre, ils sont entourés d’humidité, sans lumière et sans oxygène. Le changement est brutal. On parle de traumatisme de la fouille », poursuit Stéphanie Hurtin. Et cette seconde naissance peut accélérer la dégradation de l’objet. Les gestes diffèrent alors selon les matériaux. Le fer peut passer huit mois dans un bain spécial quand une brosse à dent et un filet d’eau suffisent à nettoyer un tesson de céramique.

Utilisés, abandonnés, enfouis, exhumés, restaurés, stockés, les vestiges « ne sont pas tout à fait inertes », sourit Stéphanie. Avec le temps, ils sont passés de mains en mains jusqu’à atterrir dans celles de chercheurs qui posent un regard presque bienveillant sur les pierres, métaux et autres poteries qui s’entassent dans leurs bureaux.

LAURENT GUIZARD — Dès la Préhistoire, les premiers outils sont fabriqués en bois ou en pierre, mais le bois s'est dégradé et l'on ne retrouve aujourd'hui plus que la pierre.

Retracer la vie de l’objet

Dans l’un d'eux, Vérane Brisotto soupèse, retourne et effleure d’imposants blocs de pierre, à la recherche d’un indice qui pourrait l’aider à percer leurs mystères. Comme cette sphère un peu aplatie, cerclée d’une rainure profonde entachée de rouille. « C’était un poids de filet de pêche, il faut imaginer un filin métallique enroulé autour », reconstitue la lithicienne, spécialiste des outils en pierre. Sa discipline est récente. Les grosses pierres ne sont pas les vestiges les plus nobles. Il y a quelques dizaines d’années, elles servaient même à caler les bâches pendant les fouilles. Mais aujourd’hui, à partir d’une entaille ou d’une forme, Vérane retrace la vie et l’usage des objets.

Richard Delage a le même objectif. Mais lui, passe ses journées entouré de céramiques, le matériau le plus fréquemment retrouvé. Peu cher et facile à fabriquer, « il était utilisé pour la plupart des objets du quotidien », précise le céramologue avant de s’éclipser un instant de son bureau, où il a négligemment posé sa veste en tweed près de lunettes binoculaires. Il revient les bras chargés d’une caisse remplie de fragments ocres. L’un d’eux retient son attention. « C’est le fond d’une cruche de la seconde moitié du 1er siècle et qui vient d’Aquitaine. Elle était grande comme ça », mime-t-il en levant le bras jusqu’à sa barbe. À partir de quelques centimètres carrés de céramique, il retrace les modes de consommation à une époque donnée. « Avec la conquête romaine, les habitudes culinaires ont changé. On a retrouvé en Bretagne des amphores produites en Espagne qui étaient conçues pour contenir de l’huile d’olive », ajoute Richard.

Stockés pour l’éternité

Quelques mètres plus loin, Julien Boislève, toichographologue, analyse les peintures murales. Son métier consiste souvent à reconstituer des puzzles 1 000 pièces. Des morceaux s’étalent dans des caisses au fond recouvert de papier journal, pour retenir les poussières. « Ici, par exemple, on voit au revers d’un fragment l’empreinte d’une brique creuse servant de conduit de chaleur, ça veut dire que la pièce était chauffée », indique le spécialiste. Il est aussi bien placé pour observer l’éclosion de modes locales, qui en disent long sur les états d’esprit d’une société. « Dans près de quarante sites bretons, on a retrouvé des fresques incrustées de coquillages. Aujourd’hui, ça nous semble très kitsch mais ça montre bien comment les populations s’affranchissaient de la culture romaine, dominante, pour développer leurs propres modèles », s’émerveille le chercheur.

Deux ans après l’arrivée des vestiges au centre de l’Inrap, les scientifiques rédigent un rapport qui renferme « la mémoire du site », résume Stéphanie Hurtin. Une sorte de recueil, qui rassemble leurs conclusions. Les vestiges sont ensuite remis à l’État, qui les stockera pour l’éternité dans des locaux spéciaux. Le sol, lui, continuera de renfermer des trésors endormis. Des fragments d’histoire qui refont de temps en temps surface pour nous raconter la vie de leurs contemporains.

TOUS LES GRANDS ANGLES

du magazine Sciences Ouest