L’IA pour soigner la prostate

L'incendie de Rennes, décembre 1720

À Brest, les scientifiques veulent améliorer le traitement du cancer le plus courant chez l’homme, grâce à l’intelligence artificielle.

Environ un homme sur neuf sera touché par le cancer de la prostate au cours de sa vie. Cette pathologie est souvent traitée grâce à la curiethérapie1. Cette technique de radiothérapie consiste en l’injection de grains2 radioactifs à l’intérieur, ou à proximité, de la zone à irradier. Dans le laboratoire Latim3 à Brest, les chercheurs veulent optimiser la curiethérapie grâce au deep learning4, une forme d’intelligence artificielle, et un robot5.

Le volume de la prostate varie selon les individus. Il n’existe pas de positionnement standard des grains radioactifs. « L’apprentissage profond ou deep learning, aide à mieux planifier les positions des grains autour de la prostate, pour mieux l’irradier6 et épargner les tissus sains autour, explique Julien Bert, ingénieur de recherche au Latim. Cela permet d’éviter des effets secondaires et améliore la vie du patient après son cancer. »

Une irradiation personnalisée

Une base de données réalisée par les chercheurs associe des images de prostates avec divers positionnements de grains. Le réseau de neurones artificiels7 du deep learning s’entraîne grâce à cette base… Il doit reconnaître, seul, le placement idéal des grains, selon la morphologie de la prostate. Les calculs associés à cet apprentissage durent plusieurs jours. Comme la nôtre, cette intelligence artificielle s’enrichit des expériences accumulées. Il suffira ensuite des résultats d’un scanner du malade pour indiquer, en six secondes, la meilleure disposition pour les grains ! « Le patient bénéficiera d'une irradiation personnalisée. »

Le chirurgien garde la main

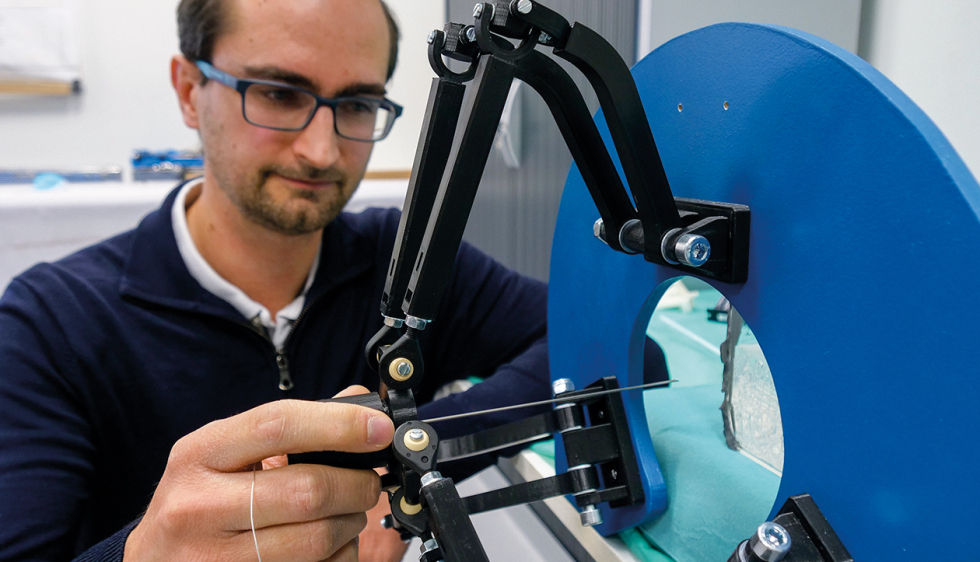

Depuis quatre ans, Julien Bert et ses collègues conçoivent un petit robot8 en forme de crabe. Celui-ci aidera l’urologue à insérer l’aiguille qui injecte les grains radioactifs dans la zone prostatique. Le robot doit appliquer les résultats donnés par le deep learning. Mais il y a un hic : « Cela fait des années qu’on parle de robotique médicale. Pourtant, au bloc opératoire, il n’y a quasiment aucun robot. Celui-ci doit en effet répondre à des contraintes de maintenance et d’acceptabilité. S’il y a un souci, qui est responsable, le fabricant ou le chirurgien ? » Ce robot a été pensé pour être collaboratif : il guide les mains du médecin, mais "freine" si l’aiguille pénètre un nouveau tissu9. « Le chirurgien garde en permanence la main sur le

robot. » Le robot et le deep learning ne sont pas encore employés au bloc, notamment pour des raisons de validations cli-niques et de marquage réglementaire CE10. Mais ces dispositifs seront peut-être un jour les outils de travail des urologues.

1. Initiée en 1901 à l’Institut Curie.

2. De la taille d’un grain de riz.

3. Le Laboratoire de traitement de l’information médicale est une unité mixte de l’Inserm, de l’Université de Bretagne occidentale et de l'IMT Atlantique, associée au CHRU de Brest.

4. Technique d’apprentissage artificiel par la machine elle-même.

5. Dans le cadre du projet ANR Focus.

6. Pour atteindre l’objectif dosimétrique d’irradiation.

7. S’inspirant du cerveau humain.

8. Objet de thèses et de financements de l’ANR et de la Région Bretagne.

9. Le freinage est généré par des moteurs (retours d’efforts).

10. Conformité européenne.

Julien Bert

julien.bert@univ-brest.fr

TOUT LE DOSSIER

du magazine Sciences Ouest