Skis, les secrets de la glisse

Actualité

Tension de surface, optimisation de la performance, structure des matériaux… à l’occasion des Jeux olympiques d’hiver, Sciences Ouest zoome au ras des flocons pour comprendre pourquoi les skis glissent.

TOUTES LES ACTUALITÉS

du magazine Sciences Ouest

Quand la dermatose bouscule l’élevage

Actualité

Depuis juin 2025, l’agriculture française affronte une nouvelle épizootie : la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). Pour éradiquer sa diffusion, des mesures radicales sont prises. Explications.

TOUTES LES ACTUALITÉS

du magazine Sciences Ouest

D’où vient le granite ?

Actualité

Une conférence grand public revient sur la formation de cette roche emblématique de Bretagne, ouvrant une fenêtre sur l’histoire géologique de la région.

Il y a 300 millions d’années, la Bretagne était un massif montagneux dont les sommets culminaient à 5 000 mètres. Difficile de se le figurer aujourd’hui, quand ses monts ne dépassent pas les 400 mètres. Pourtant, de discrets vestiges de leur gigantisme subsistent : les affleurements de granite que l’on retrouve un peu partout dans la région.

« Ces roches magmatiques sont caractéristiques d’une chaîne de montagnes ancienne », note Martial Caroff, maître de conférences en géologie à l’UBO1. Le 7 février, le chercheur donnera une conférence sur les secrets du granite à Huelgoat (Finistère). L’occasion d’apprendre que ce dernier trouve son origine plusieurs dizaines de kilomètres sous une chaîne de montagnes. « Une montagne, c’est un peu comme un iceberg, compare le géologue : une petite partie en surface et une racine très profonde. » Si profonde qu’elle atteint des températures qui la font fondre. « La croûte continentale peut aussi fondre sous l’effet de remontées de matériel chaud venu des profondeurs du manteau terrestre », précise toutefois Martial Caroff.

Bulle de magma

Quoi qu’il en soit, le magma créé, moins dense que son environnement, remonte « comme une bulle » avant de se bloquer 20 à 7 km sous la surface, où il refroidit pour former le granite. Mais selon les conditions de la fusion, la composition et la minéralogie de la roche varient, même si tous les granites contiennent au moins du feldspath, du quartz et du mica noir. Il suffit d’observer les pierres à l’œil nu pour s’en rendre compte. « Par exemple, la cordiérite, un minéral alumineux gris foncé, est le marqueur d’une fusion de la croûte continentale en profondeur », illustre le chercheur.

Le granite ne s’offre à nos yeux que bien après sa formation, « quand l’érosion a décapé tout ce qui se trouvait entre elle et la surface ». La présence de la roche signale donc l’existence de sommets érodés, comme le Massif armoricain. Et les blocs de granite que nous observons aujourd’hui en Bretagne correspondent aux parties profondes de montagnes disparues.

1. Université de Bretagne Occidentale.

TOUTES LES ACTUALITÉS

du magazine Sciences Ouest

Les araignées : mal-aimées, mal connues

Grand angle

Redoutables prédatrices, talentueuses architectes de la soie, héroïnes malgré elles de nos cauchemars… Derrière leur mauvaise réputation, les araignées cachent des trésors d'adaptation et jouent un rôle clé dans l’équilibre des écosystèmes.

Qui a déjà pris le temps de regarder une araignée ? D’observer en détail son corps divisé en deux parties et les quatre paires de pattes qui y sont attachées ? Sans compter les deux, quatre, six ou huit yeux selon les espèces, qui permettent non seulement de voir, mais aussi d’enregistrer des variations de luminosité1 ? Souvent considérées à tort comme des insectes, ces invertébrés sont en réalité des arachnides, au même titre que les scorpions et les acariens. Comme eux, leur squelette est externe : elles grandissent en muant. « Les araignées n’ont pas d’os, les fossiles sont donc rares, les plus anciens datent de 390 millions d’années », note Kaïna Privet, maîtresse de conférences au Muséum national d’Histoire naturelle, à Paris, et docteure en écologie évolutive de l’Université de Rennes.

Dispersion par les airs

Plus de 53 600 espèces sont aujourd’hui décrites dans le monde, dont 1 750 dans l’Hexagone. « On en découvre 1 000 par an, c’est le cinquième groupe le plus diversifié à ce jour », poursuit la spécialiste. Mais ces chiffres sont sous-estimés. « Nous ne connaissons probablement que 30 à 40 % des espèces, indique Frédéric Ysnel, professeur à l’Université de Rennes. La plupart des habitats tropicaux, où elles sont plus nombreuses, n’ont jamais été inventoriés. »

Il faut dire que l’on trouve des araignées partout sur Terre… sauf dans les glaces. Leur grande diversité leur a permis de coloniser des milieux variés, par des moyens parfois étonnants. « Les jeunes se dispersent parfois par les airs, elles se mettent sur un promontoire, lèvent l’abdomen et produisent un fil de soie. Sous l’effet du vent et du champ électromagnétique, elles sont emportées, raconte Kaïna Privet. C’est probablement ainsi que les araignées ont colonisé des îles très isolées, comme l’archipel d’Hawaï. »

Comme une pompe à vide

Malgré la grande diversité des espèces et des modes de vie, toutes les araignées sont considérées comme des prédatrices généralistes. Des chercheurs ont calculé qu’elles tuent entre 400 et 800 tonnes de proies par an, surtout des insectes et d’autres arthropodes, parfois même d’autres araignées. Et si certaines tissent des toiles, d’autres chassent à l’affût ou à courre. Les Salticidae sautent sur leurs proies, l’araignée Bolas lance une sorte de lasso de soie imprégné d’une goutte gluante qui se colle aux insectes quand les araignées du genre tropical Deinopis transportent une petite toile rectangulaire qu’elles jettent sur leurs proies. Mais peu importe le contenu de l’assiette ou la manière dont il est chassé, les araignées sont incapables d’ingérer une substance solide. « Grâce à leurs crochets, elles injectent un venin dont l’action neurotoxique bloque les contractions cardiaques de la proie et ses tissus, explique Frédéric Ysnel. Leur estomac fonctionne ensuite comme une pompe à vide qui absorbe le liquide prédigéré. »

Mauvaise réputation

Et ce fil de soie qui forme les toiles2 ou les lassos est loin de ne servir qu’à la chasse. Imbibé de phéromones, il devient fil de communication. Il peut également enrober des cocons et faire office de fil de rappel. « Ses capacités de déformation et d’élasticité lui confèrent une résistance plus forte que tout ce que l’on connaît. À diamètre égal, un fil de nylon cassera toujours plus vite », insiste l’arachnologue rennais. Des propriétés qui inspirent les scientifiques, notamment pour la régénération nerveuse ou les sutures chirurgicales.

Environ 40 % des Français ont peur des araignées. Il faut dire qu’à l’écran ou dans les livres, elles ont rarement le beau rôle. D’Indiana Jones à Harry Potter en passant par Fort Boyard, « elles sont toujours représentées comme une menace », note Frédéric Ysnel. Leur mauvaise réputation ne date d’ailleurs pas d’hier. Le mythe d’Arachné, raconté par le poète romain Ovide au 1er siècle, rapporte qu’une jeune tisserande fut transformée en araignée par Athéna à la suite d’un défi de tissage. Quelques siècles plus tard, le tarentisme agite le sud de l’Italie : les habitants sont pris de maux et d’une forte envie de danser, attribués à une piqûre de tarentule. Au Moyen Âge, les araignées sont mêmes accusées de véhiculer la peste. Pour Kaïna Privet, ces représentations culturelles se combinent aujourd’hui à une perte du lien avec la nature en Occident, alors que dans certaines cultures ce sont au contraire des animaux très respectés : « On a peur de ce que l’on côtoie peu ».

Protection nécessaire

Mais pour qu’une araignée représente un danger pour l’humain, il faut qu’elle ait la force de percer le derme avec ses crochets, qu’elle injecte du venin qui ait une action neurotoxique sur les vertébrés et bien sûr entrer en contact avec elle. « Cela fait beaucoup de conditions, il est rare qu’elles soient réunies en France », rassure le scientifique. Qu’on les aime ou non, il est bien difficile d’imaginer un monde sans araignées. « Il serait déstabilisé par l’abondance d’insectes, ce qui aurait des effets sur les agroécosystèmes et la santé publique », imagine Frédéric Ysnel. Selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), 10 % des espèces d’araignées présentes en France hexagonale sont menacées, principalement par la destruction de leurs habitats (artificialisation des sols, assèchement des zones humides, disparition des vieux arbres…). Aucune ne fait pourtant l’objet de mesures de protection. Un retard lié au manque de données fiables sur la distribution des espèces, qui se comble petit à petit. « La création d’une liste rouge en 2023 était la première étape, mais au vu de la rapidité des changements environnementaux, il faudrait préserver tout ce qu’il reste d’espaces naturels pour bien les protéger », déplore Frédéric Ysnel.

1. Cela leur permet de savoir si c’est plutôt le printemps ou l’hiver, et ainsi d’ajuster leur cycle biologique.

2. Environ deux tiers des familles d'araignées connues ne construisent pas de toiles.

TOUS LES GRANDS ANGLES

du magazine Sciences Ouest

Comment vivre avec le loup ?

Actualité

Alors que les populations de loups se stabilisent en France et que le canidé est de nouveau aperçu en Bretagne après un siècle d’absence, un projet d’arrêté menace aujourd’hui son statut de protection.

En France, la protection du loup est souvent présentée comme opposée à celle des troupeaux. En fin d’année dernière, le ministère de la Transition écologique a même présenté un projet d’arrêté visant à abaisser le statut de protection de l’espèce, la faisant passer de « strictement protégée » à « protégée ». Une mesure qui faciliterait notamment les tirs. S’en est suivi une consultation publique, laquelle s’est achevée fin décembre avec un avis largement défavorable.

Malaise agricole

En décembre 2024, la Convention de Berne sur la protection de la faune dans 49 États avait déjà approuvé un déclassement de ce statut. Les pays européens ont aujourd’hui le choix de transposer ou non la décision dans leur droit national. « En France, ce projet d’arrêté était largement demandé par des syndicats agricoles. On a fait du loup un bouc émissaire du malaise de la profession », analyse Alain Jean, vétérinaire lorientais fraîchement retraité et membre du Groupe loup Bretagne1. Année après année, la population de loups dans l’Hexagone se stabilise. En Bretagne, où le canidé est aperçu depuis 2022 après 116 ans d’absence, la compréhension de son comportement permet d’entrevoir de nouvelles manières de s’adapter à sa présence. Une méthode d’identification individuelle sur la base de photos2 permet d’affirmer qu’au moins six individus ont arpenté la région. Depuis mars 2025, ils seraient trois mâles isolés à se partager le territoire. Leur suivi permet aujourd’hui de cartographier leurs territoires respectifs3.

Une sorte de garant

« Quand un loup arrive dans une zone qu’il ne connaît pas, il a tendance à s’attaquer aux troupeaux non protégés, des proies faciles, explique Alain Jean. Mais à mesure qu’il apprend à connaître son environnement, il se reporte sur les ressources sauvages. » Même si le risque zéro n’existe pas, un loup installé sur un territoire a tendance à s’éloigner de l’élevage et agit comme une sorte de garant contre les attaques d’autres loups, qui ne chassent pas sur les territoires de leurs congénères. « On a donc intérêt à conserver ces individus car une fois tués, ils seraient remplacés par d’autres n’ayant pas encore appris à chasser la faune sauvage », résume le vétérinaire.

Mi-décembre, 213 organisations de protection de l’environnement ont interpellé les États membres de l’Union européenne, rappelant que « les décisions relatives à la conservation et à la gestion de la faune sauvage doivent être fondées sur des données scientifiques solides, et non uniquement sur des considérations politiques ». La lettre ouverte invite également à « intensifier les efforts pour assurer la coexistence entre les loups et les communautés rurales ». Alain Jean acquiesce : « Même si la science a parfois un temps de retard sur les temps médiatique et législatif, il est primordial de comprendre avant d’agir ».

1. Porté par le Groupe mammalogique breton et Bretagne vivante.

2. Voir Sciences Ouest n°428 (avril 2025).

3. Dans les monts d’Arrée et le Sud-Est du Finistère.

TOUTES LES ACTUALITÉS

du magazine Sciences Ouest

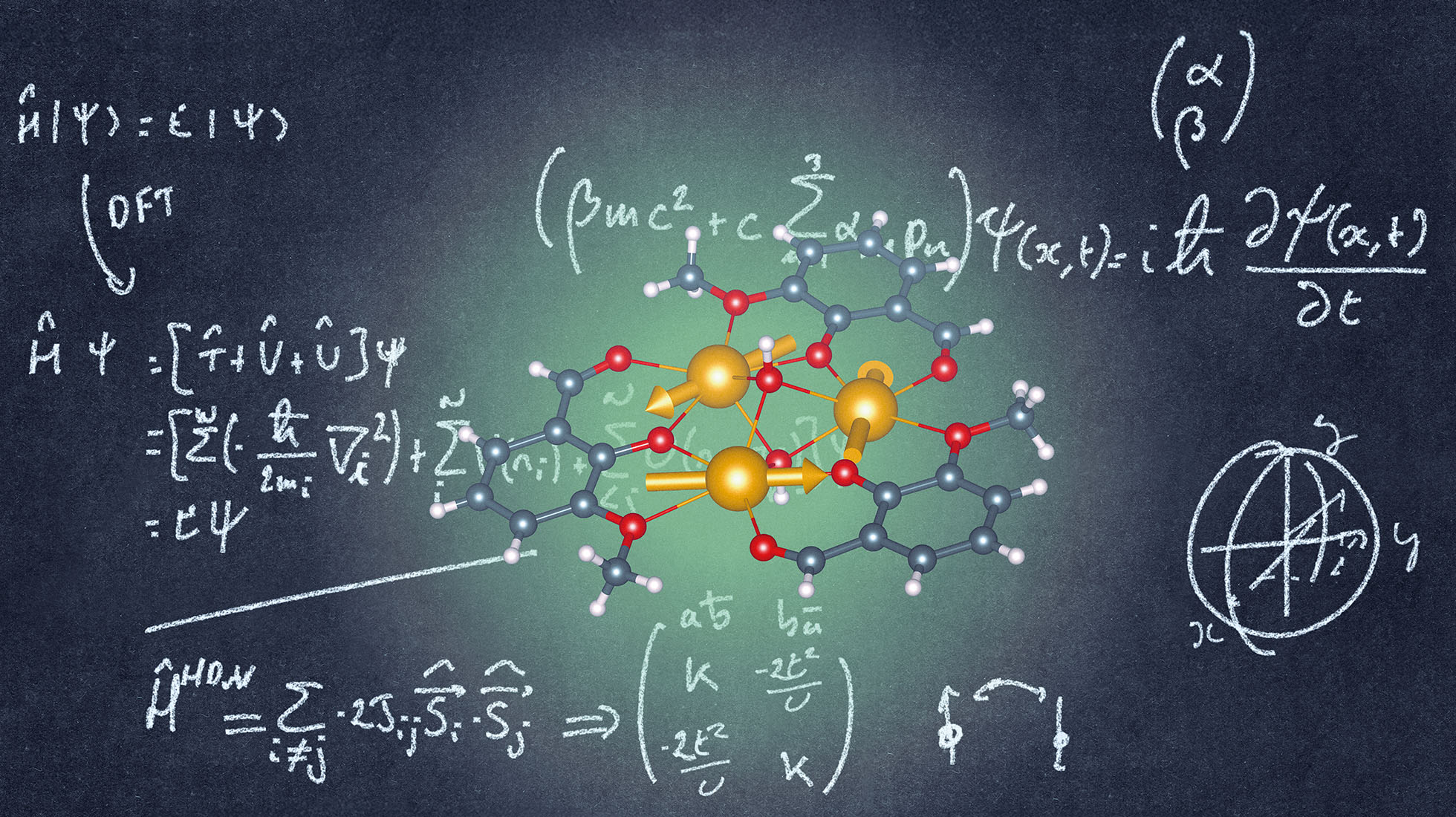

Magnétisme moléculaire : cinq ans pour « lever les verrous »

Actualité

Un projet d’ampleur débute en février à Rennes, où chimistes et physiciens s’apprêtent à développer une nouvelle méthode pour appréhender les propriétés magnétiques de molécules un peu particulières.

TOUTES LES ACTUALITÉS

du magazine Sciences Ouest

Le peuple des abysses se dévoile en 3D

Actualité

Ce mois-ci, Océanopolis propose de découvrir les espèces des grands fonds grâce à une animation en 3D. Une plongée dans l’obscurité pour mieux connaître cette biodiversité méconnue et fascinante.

TOUTES LES ACTUALITÉS

du magazine Sciences Ouest

Animaux en expo : fascination sous contrôle

Actualité

Dans les expositions scientifiques, la place des animaux vivants fait parfois débat. Une démarche très encadrée, sur le plan juridique, sanitaire et éthique.

TOUTES LES ACTUALITÉS

du magazine Sciences Ouest

Néandertal, de l’autre côté du miroir

TOUT LE DOSSIER

du magazine Sciences Ouest