Frissons en conférences

Êtres fascinants, momies, mystères galactiques, enquêtes scientifiques et morts imminentes : parfois la science peut se montrer quelque peu... inquiétante !

Le blob

Une conférence de 2018 présentée par Audrey Dussutour, chercheuse au CNRS, spécialiste du comportement des fourmis et des organismes unicellulaires.

Un organisme unicellulaire dépourvu de bouche, d’estomac, d’yeux, offrant 720 sexes différents, et qui pourtant voit, sent, digère, s’accouple…

Découvrez le blob, un être aussi passionnant qu'effrayant.

Les momies gelées de Verkhoïansk

Une conférence de 2013 présentée par Éric Crubézy, anthropologue et directeur du Laboratoire Anthropologie Moléculaire et Imagerie de Synthèse de Toulouse.

La Lakoutie en Sibérie orientale est la zone la plus froide du monde en dehors de l’Arctique. Elle a été peuplée au Moyen Âge par des éleveurs nomades venus du sud qui se sont adaptés à des températures de – 50°C en hiver et qui pour certains continuent à avoir un mode de vie traditionnel.

Cette conférence revient sur ces expéditions archéologiques qui ont fouillé les tombes et étudié les corps gelés de ces peuples.

Scène de mort - scène de crime

Une conférence de 2010 présentée par Mariannick Le Gueut, médecin légiste au CHU de Rennes, et Michel Vielfaure, commandant de Police, chef de la section criminelle, 2è district de la Police Judiciaire de Paris.

Un corps est découvert... Scène de mort ? Scène de crime ? Le travail des enquêteurs commence et la police scientifique, dont les nouvelles techniques ont été rendues très populaires par les séries télévisées américaines, intervient.

Et la réalité est bien éloignée de celle des séries télévisées !

Mort de la conscience et conscience de la mort

Une conférence de 2015 présentée par Stéphane Charpier, professeur de neurosciences à Sorbonne Université.

La mort n’est plus ce qu’elle était. Elle n’est plus un événement précipité par l’arrêt du cœur, mais un processus cérébral lent et complexe au cours duquel les neurones traversent des états incertains vers le crépuscule de la conscience phénoménale.

A l’approche du point de non-retour, encore indécelable, un sursaut d’activité inattendu survient dans le cortex cérébral. Est-il à l’origine des expériences de mort imminente ?

Astronomie de l’étrange

Une conférence de 2015 présentée par Yaël Nazé, astrophysicienne à l’Université de Liège.

Cette conférence vous dévoile quelques arcanes parmi les plus bizarres de la science du ciel et de ses adeptes.

Une chose est sûre : l’univers n’a pas fini de nous étonner !

Quand la Terre tremble

Plongez au cœur de la Terre pour explorer en profondeur ces phénomènes naturels. Alliant géologie, études scientifiques et prévention, cette exposition explore les différentes facettes des tremblements de terre grâce à des dispositifs ludiques et interactifs.

Quand la Terre tremble : les podcasts

AUDIO

Cancer du sein : « Faire bouger les lignes »

Actualité

Meilleur dépistage, ciblage des personnes à risque, prise en charge personnalisée… pour diminuer le nombre de cancers du sein et améliorer les chances de survie, l’accompagnement doit évoluer.

TOUTES LES ACTUALITÉS

du magazine Sciences Ouest

« L’archéologie en mer d’Iroise, c’est du rodéo ! »

Actualité

En Bretagne, les plus anciens barrages de pêcherie datent de la Préhistoire. À plusieurs mètres sous l’eau, les étudier est un défi scientifique.

TOUTES LES ACTUALITÉS

du magazine Sciences Ouest

Cryptographie : les algorithmes du futur

Actualité

À Rennes, des chercheurs testent la sécurité d’algorithmes face à des attaques utilisant la consommation de courant.

« Toute communication sur Internet utilise des algorithmes cryptographiques. Si un site est sécurisé quand son adresse commence par https avec un s, c'est parce qu'il y a de la cryptographie derrière », signale Damien Marion, enseignant-chercheur en informatique dans l’équipe Capsule1 de l’Irisa2, à Rennes. Même chose sur la majorité des messageries : WhatsApp, Signal, iMessage… toutes utilisent une méthode de chiffrement basée sur des algorithmes cryptographiques, qui rendent les données illisibles en cas d’interception.

« Leur sécurité repose sur la connaissance d’une clé secrète », explique le chercheur. Mais les variations de consommation de courant lors de l’exécution de l’algorithme laissent une trace utilisable par un tiers pour retrouver les valeurs de la clé. C’est précisément ce qui occupe l’équipe de recherche qui évalue la résistance des algorithmes cryptographiques à des attaques par canaux auxiliaires, exploitant des failles liées à l’exécution des procédures. « Face à cela, on peut notamment ajouter dans le code de l’algorithme des variables qui ne servent qu’à faire du bruit pour masquer la clé secrète et sa consommation de courant », note Damien Marion.

Post-quantique

Une méthode qui pourrait toutefois vite devenir obsolète. « D’ici 20 à 30 ans, un ordinateur quantique pourra trouver les clés secrètes sans passer par les canaux auxiliaires. » Pour anticiper ce genre de situation, des cryptographes du monde entier, dont certains au sein de Capsule, travaillent à l’élaboration de nouveaux algorithmes. « La cryptographie repose toujours sur un problème mathématique difficile. Aujourd'hui, les algorithmes sont en grande partie basés sur la factorisation de grands nombres », raconte le chercheur. Ceux qui se développent désormais utilisent les réseaux euclidiens, un problème qui résisterait à la capacité de calcul d’ordinateurs ultras puissants dans un monde post-quantique.

1. Cryptographie appliquée et sécurité des implémentations.

2. Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires.

TOUTES LES ACTUALITÉS

du magazine Sciences Ouest

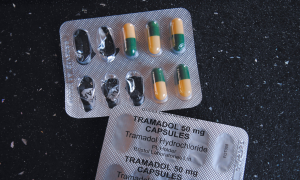

Grossesse et tramadol : danger !

Actualité

Du 15 au 17 octobre se tiendront à Rennes les 54e Journées de la Société française de médecine périnatale, dédiées à cette période clé qui court de la grossesse aux premiers jours. Il y sera notamment question de l’exposition aux substances chimiques, des complications obstétricales chez les victimes d’excision mais aussi d’addiction au tramadol, un antalgique au fort potentiel addictif, chez les femmes enceintes. Le médicament peut être prescrit mais si « une dépendance est déjà installée chez la mère, cela peut nécessiter un sevrage du nourrisson à la naissance », explique Corinne Chanal, sage-femme au CHU de Montpellier et présidente du Gega1, qui participera au congrès. D’où la nécessité d’accompagner les futures mères dépendantes, y compris lorsqu’elles souhaitent stopper leur consommation. Un sevrage trop brutal peut en effet entraîner fausse couche ou accouchement prématuré. « Si on en parle aujourd’hui, c’est aussi pour que les professionnels de santé s’adressent plus directement à leurs patientes car beaucoup de femmes n’en parlent pas », conclut la sage-femme.

1. Groupe d’étude grossesse et addiction.

TOUTES LES ACTUALITÉS

du magazine Sciences Ouest

À Dougga, les pierres parlent

Actualité

En Tunisie, les vestiges d’un site antique révèlent la coexistence d’activités a priori incompatibles. Une étude cherche à comprendre comment elles ont pu se superposer et s’adapter les unes aux autres.

À la périphérie de la ville antique de Dougga, en Tunisie, un projet archéologique atypique tente de démêler l’histoire mouvementée d’un site étonnamment complexe. Sur une surface restreinte de 2,5 hectares, des vestiges montrent que l’endroit a, au fil des siècles, été utilisé pour des exploitations très différentes : une nécropole, l’extraction de pierres à grande échelle et la construction d’un cirque romain.

Comprendre les usages

« Normalement, ces activités n’ont rien à faire ensemble, déclare Yvan Maligorne, maître de conférences en histoire ancienne à l’UBO1 et responsable de l’étude. Un cimetière est habituellement un lieu solennel alors qu’une carrière de pierre est au contraire un espace agité et bruyant. » L’équipe de chercheurs franco-tunisienne a donc pour ambition de comprendre la manière dont ces usages ont pu se superposer dans le temps comme dans l’espace. Cette coexistence, rare et peu documentée, constitue l’originalité majeure du projet.

Les premières campagnes de terrain ont eu lieu en mai et novembre 2024. Des géologues ont analysé 98 échantillons de pierres calcaires de l’Éocène inférieur (entre -56 et -49 millions d’années) prélevés sur le site antique. Ils ont ainsi identifié onze types de roches utilisés dans la construction de Dougga. En parallèle, les archéologues ont relevé minutieusement les traces d’extraction de blocs visibles autour du cirque et ont pu établir des cartes permettant de croiser leurs observations avec les données géologiques. L’analyse des tombes romaines présentes sur la zone apporte également des repères chronologiques utiles pour dater certaines phases d’exploitation. « La nécropole s’est installée sur une partie de la carrière, ce qui a forcément mis fin à l’extraction de pierres », affirme Yvan Maligorne.

Ces travaux ont d’ores et déjà permis de revoir certaines hypothèses. La construction du cirque, par exemple, n’a pas stoppé l’extraction de roches, mais elle a profondément modifié son fonctionnement. Les voies d’évacuation traditionnelles ont été bloquées par la structure du bâtiment, forçant les artisans de l’époque à emprunter une nouvelle rampe au nord du territoire. Cette adaptation illustre parfaitement la manière dont les différentes activités ont dû s’accommoder les unes aux autres.

Traces d’outils

Prochaine étape : l’étude comparative des blocs ayant servi à la construction des monuments antiques. Les chercheurs espèrent y retrouver des traces d’outils similaires à celles observées dans les carrières, ce qui leur permettrait d’affiner la compréhension de la chronologie de l’utilisation du site. « À terme, nous espérons pouvoir déterminer la provenance des pierres de tous les monuments de Dougga datant de l’Antiquité et étendre nos méthodes à d’autres villes tunisiennes », s’enthousiasme le scientifique.

1. Université de Bretagne Occidentale.

TOUTES LES ACTUALITÉS

du magazine Sciences Ouest

Des tramways plus lents mais plus écologiques

Actualité

Dans quelle mesure les usagers de tramway sont-ils prêts à passer plus de temps dans les transports ? C’est la question que se sont posée cinq chercheurs en économie écologique et en biologie de la conservation dans une étude publiée ce mois-ci. « Les transports en commun à faible émission de carbone comme le tramway font partie des principaux leviers des politiques d’atténuation du changement climatique », note Anne-Charlotte Vaissière, chercheuse CNRS en économie au laboratoire Ecobio1, à Rennes, et co-autrice de l’étude. Mais entre artificialisation des sols et fragmentation du paysage, ces infrastructures ont des conséquences bien concrètes sur la biodiversité, isolant par exemple géographiquement et donc génétiquement certaines populations animales et végétales.

Acceptabilité sociale

Il est pourtant possible de limiter ces effets en conservant un environnement boisé autour des lignes. Problème ? Pour des raisons de sécurité, le tramway doit alors ralentir. « On voulait étudier l’acceptabilité sociale de ce genre de projets, voir dans quelle mesure il est possible de concilier allongement des trajets et intégration écologique et paysagère », explique la chercheuse. En étudiant les mille réponses à un questionnaire proposant divers scénarios, les scientifiques montrent que même les usagers qui ont le moins de temps acceptent une augmentation moyenne de 15 % de la durée de leur trajet si cela permet de conserver un paysage plus boisé, une faune plus diversifiée et abondante ainsi que l'accès à un espace naturel. « Les gens ne raisonnent pas uniquement en termes de rapidité, il ne faut pas avoir peur d’être ambitieux dans les décisions d’aménagement », conclut l’économiste.

1. Ecosystèmes, biodiversité, évolution.

TOUTES LES ACTUALITÉS

du magazine Sciences Ouest