Damien Charabidzé

Le petit peuple des cadavres

CO2 : double peine pour les océans

AUDIO

Construire différemment : moins de béton, plus de bois

Actualité

Contraint d’évoluer pour se décarboner, le secteur du bâtiment repense ses méthodes constructives. Entre défis techniques et industriels, une doctorante rennaise a développé une technologie innovante pour faciliter l’utilisation du bois.

TOUTES LES ACTUALITÉS

du magazine Sciences Ouest

En Bretagne, le droit s'adapte au climat

Actualité

TOUTES LES ACTUALITÉS

du magazine Sciences Ouest

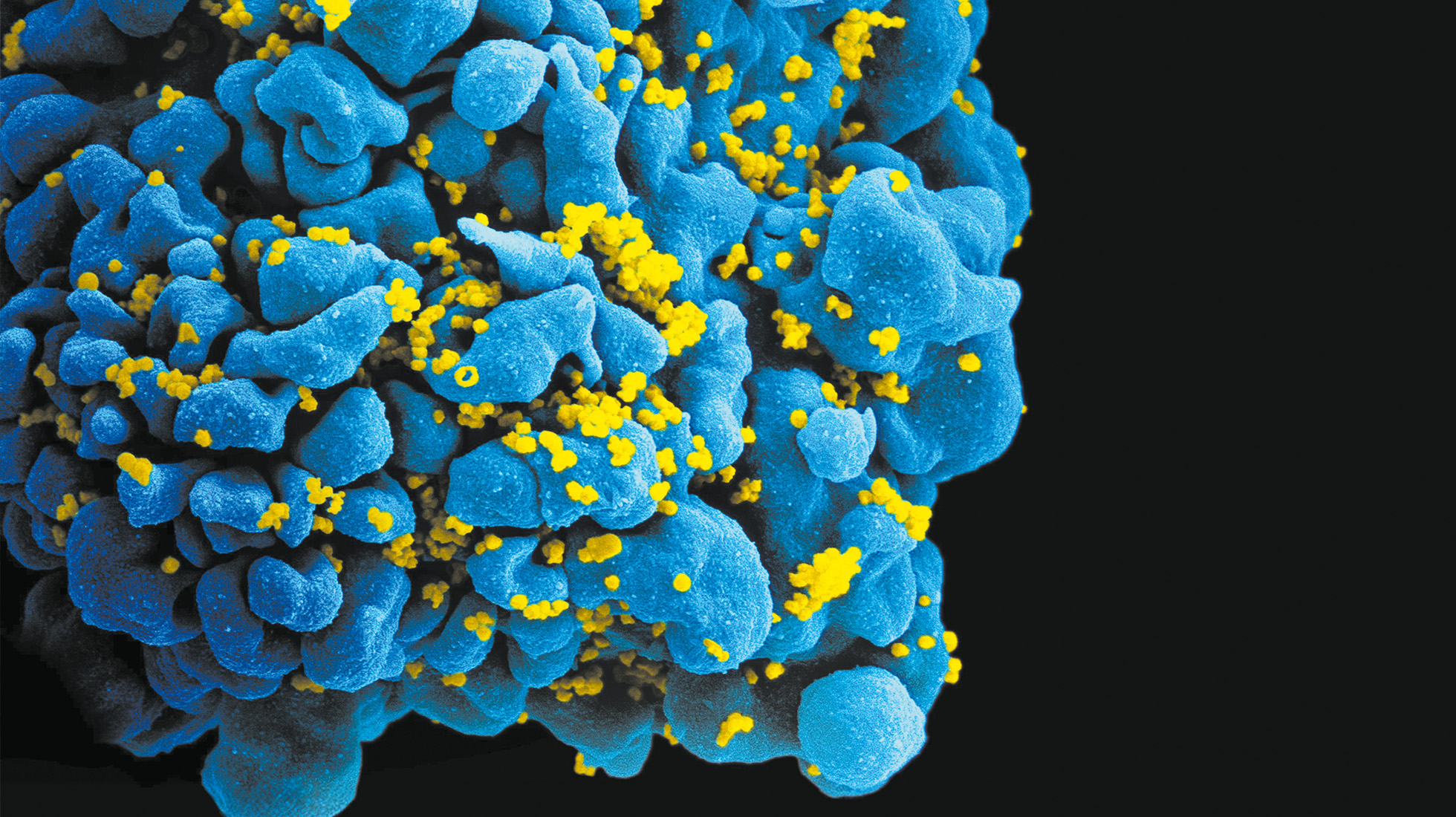

Quelles nouvelles du VIH ?

Actualité

Encore stigmatisé socialement, le sida est pourtant aujourd’hui largement traité et soigné.

Ce 1er décembre 2025 marque, comme chaque année, la journée mondiale de lutte contre le syndrome d’immunodéficience acquise (sida). En Bretagne, les soignants et les associations sont à pied d’œuvre pour l’occasion, notamment via la mise en place de campagnes de dépistage ciblées et d’actions de prévention. Mais où en est-on dans la détection du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) qui, s’il n’est pas pris en charge à temps, peut progresser vers le tant redouté sida ?

« La problématique actuelle, c’est bien qu’il y a des gens qui vivent avec le VIH sans avoir été dépistés, explique le docteur Cédric Arvieux, infectiologue au CHU de Rennes et responsable médical de la coordination régionale en santé sexuelle (CoReSS). On estime qu’ils sont environ 10 0001 sur un total de 200 000 personnes touchées en France, dont un tiers environ d’hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes », même si le mode de transmission le plus fréquent reste un rapport hétérosexuel2.

Une petite proportion de la population qu’il s’agit d’aller chercher parmi les personnes les plus précaires et les plus éloignées du soin, sans pour autant les stigmatiser. En effet, pour influer sur la courbe épidémique, il est nécessaire «que le niveau de dépistage et de traitement soit très élevé. Or, si le nombre de personnes qui s’infectent diminue de quelques centaines par an, c’est un déclin très lent et 27 % des dépistages se font encore à un stade avancé de la maladie», détaille le praticien.

Traitements tolérables

De son côté, la recherche médicale travaille justement à simplifier les traitements et à en améliorer la tolérance par les patients, pour un jour peut-être pouvoir inactiver définitivement le virus responsable du sida. « L’image du VIH est encore assez négative aujourd’hui, appuie le médecin. L’annonce d’une séropositivité reste compliquée pour les personnes concernées, alors qu’avec un comprimé par jour, et bientôt moins, on peut complètement inactiver l’infection et bloquer définitivement la transmission.»

1. Selon les derniers chiffres de Santé publique France, publiés en octobre 2025.

2. 53 % des cas en 2024.

TOUTES LES ACTUALITÉS

du magazine Sciences Ouest

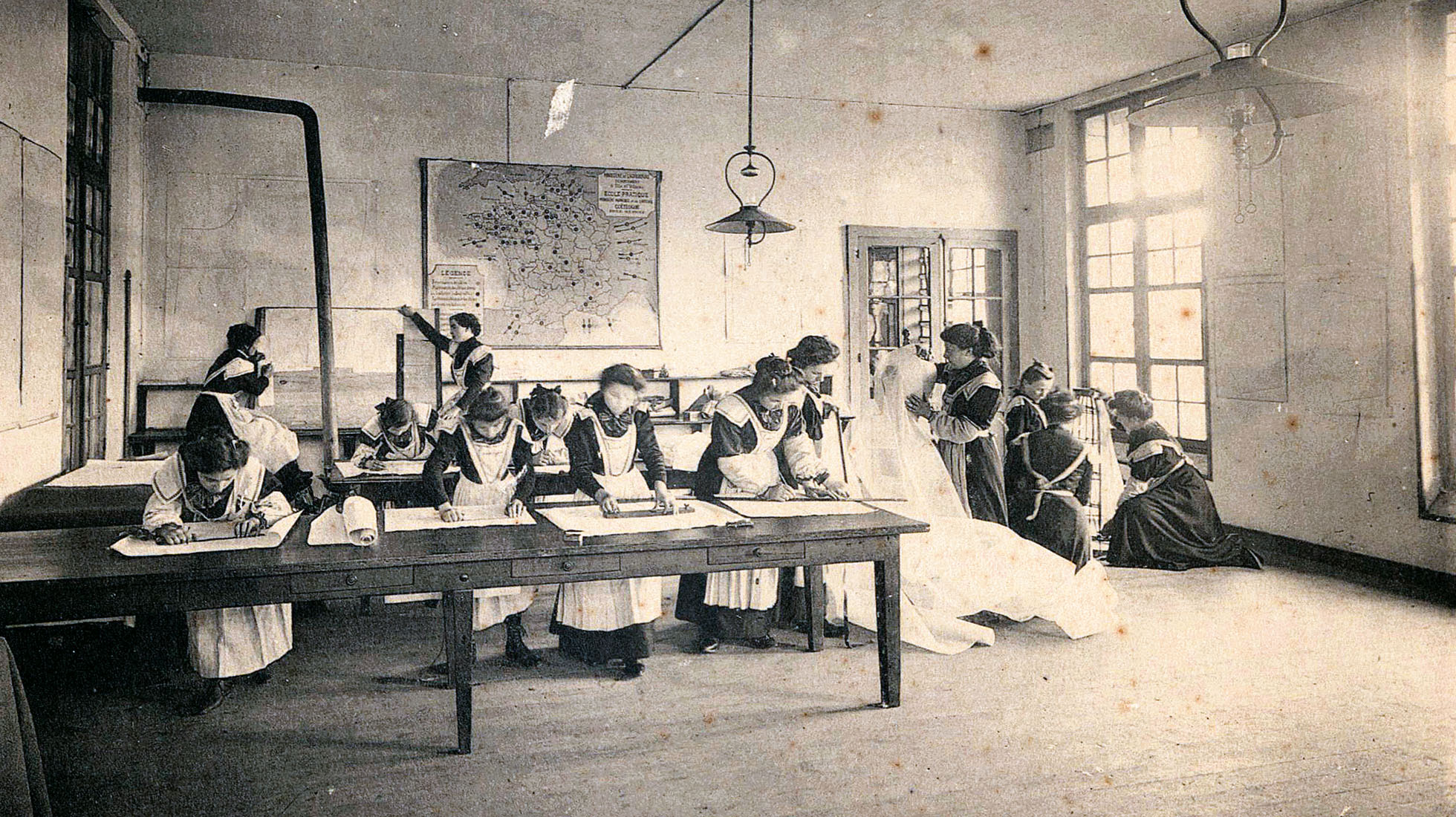

L’émancipation des Bretilliennes à la lumière des archives

Actualité

Le plan d'une école avec des classes distinctes pour garçons et filles, des coupures de presse rapportant la première élection d'une femme ou encore des documents médicaux prouvant l'internement de jeunes lesbiennes... Ces documents font partie des 80 archives, dont de nombreuses pièces originales, exhumées des collections pour l'exposition "Elles : leurs droits, notre histoire", qui retrace l'histoire de l'émancipation des Bretiliennes aux 19e et 20e siècles. Initiée en juillet 2024, sa construction s'est faite autour de thématiques choisies et au prix d'une sélection drastique. "Nous avons constitué un comité scientifique très large avec des collègues qui travaillent dans tous les services des archives, de l'accueil à la conservation préventive, retrace Lydie Porée, archiviste et commissaire de l'exposition. Nous avons décidé de ne pas uniquement parler des figures célèbres, mais des conséquences concrètes de l'absence de droits des femmes sur la société." Située dans le bâtiment des archives départementales, à Rennes, l'exposition est gratuite et visible jusqu'au 8 mars 2026.

1. De la citoyenneté à l'éducation en passant par le travail ou encore le quotidien.

TOUTES LES ACTUALITÉS

du magazine Sciences Ouest

Les festivals, « laboratoires à ciel ouvert »

Grand angle

Quoi de mieux qu’un festival pour étudier le rapport à la culture, ses inégalités d’accès et même quelques phénomènes de société ? Chaque année, début décembre, des chercheurs se rendent aux Rencontres Trans Musicales de Rennes pour scruter leurs publics.

TOUS LES GRANDS ANGLES

du magazine Sciences Ouest

IA et santé, des avancées majeures en Bretagne

Actualité

Fin novembre, enseignants, chercheurs et praticiens médicaux se sont réunis à l’Université de Rennes afin de partager leurs réflexions, leurs expériences et leurs préoccupations quant à l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le domaine de la santé. À Rennes, les équipes du CHU et du laboratoire Empenn ont mis au point un algorithme capable de détecter automatiquement les lésions de la moelle épinière sur des IRM de patients atteints de sclérose en plaques. Testé auprès de plusieurs cliniciens, il améliore nettement la précision du diagnostic selon une étude parue en octobre 2025 dans European Radiology. À Brest, le Latim1 mise sur l’apprentissage automatique pour optimiser la chirurgie assistée par ordinateur. Autre exemple : le LTSI2 et le CHU de Rennes utilisent l’IA pour ajuster les doses d’héparine3 en réanimation avec des modèles prédictifs aussi fiables que l’expertise humaine.

1. Laboratoire de traitement de l’information médicale.

2. Laboratoire traitement du signal et de l’image.

3. Médicament anticoagulant.

TOUTES LES ACTUALITÉS

du magazine Sciences Ouest