MAGAZINE SCIENCES OUEST

Partager

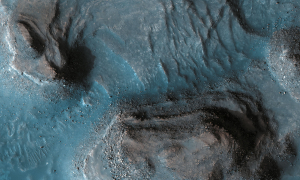

Sommes-nous les prochains extraterrestres ?

À la recherche de la vie extraterrestre

À la recherche de la vie extraterrestre

N° 432 - Publié le 25 septembre 2025

TOUT LE DOSSIER

Abonnez-vous à la newsletter

du magazine Sciences Ouest

du magazine Sciences Ouest