Et le nombre s’est fait verbe : éthique de l'IA générative

Les volcans et les Hommes

Se lever et bouger plus pour notre santé

Le langage est-il le propre de l’humain ?

Sous l'océan

Nagez à la rencontre des animaux qui peuplent nos mers et nos océans grâce à cette sélection de conférences.

3, 2, 1, plongez !

Voyage insolite au cœur des océans

Une conférence de 2018 présentée par Bruno David, président du Muséum national d’Histoire naturelle de Paris et biologiste marin.

Que sait-on de la mer ? Comment l’explorer ? Que recèle sa biodiversité ? Que nous apporte-t-elle ?

Dans cette conférence, Bruno David nous emmène aux fonds des océans, à la découverte d'un bestiaire marin aussi étonnant que passionnant.

Les virus, architectes invisibles des océans

Une conférence de 2023 présentée par Anne-Claire Baudoux, chargée de recherche CNRS à la Station biologique de Roscoff.

Leur importance pour le fonctionnement des océans est aujourd’hui sans équivoque : Anne-Claire Baudoux parle bien évidemment des virus. Longtemps passés inaperçus, ils sont depuis 30 ans étudiés avec soin et jouent un rôle capital dans le bon fonctionnement des écosystèmes marins.

Les récifs coralliens sous surveillance

Une conférence de 2023 présentée par Léo Broudic, écologue marin à La Réunion.

Acidification des océans, augmentation de la température de l’eau, appropriation des espaces marins... De nombreux facteurs qui poussent les scientifiques à prédire une disparition des récifs coralliens quasi totale d’ici 2050. Des écosystèmes diversifiés en termes d’espèces, de couleurs, de formes, mais hautement menacés.

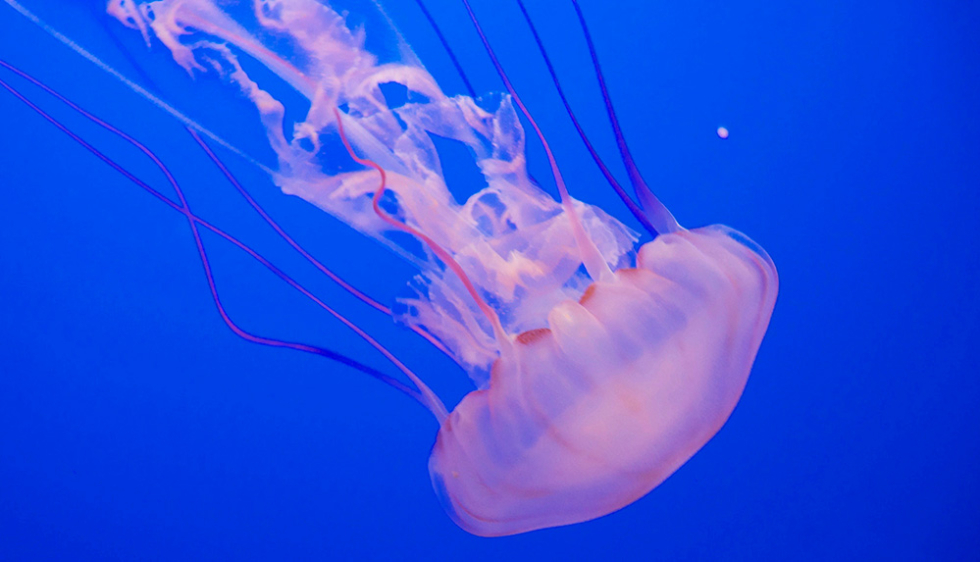

Poissons - Méduses, la fin d'un mythe

Une conférence de 2015 présentée par Jacqueline Goy, biologiste, attachée scientifique à l’Institut océanographique de Paris.

Les méduses prolifèrent de plus en plus, gênant les pêcheurs et les baigneurs. Une forte présence qui s'explique par un déséquilibre de leur écosystème, infligé par l'activité humaine.