L’Eclosarium, un lieu hybride

Actualité

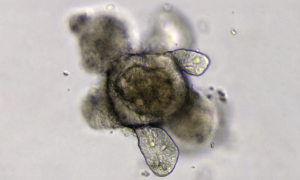

Une grande bernique en origami blanc est posée sur les landes de l’île d’Houat, au large de Quiberon. Voici l’Eclosarium, lieu hybride entre musée et laboratoire, entouré d’un joli jardin insulaire. C’est ici, à 15 minutes à pied du bourg, que les pêcheurs d’Houat avaient installé dans les années 1970 une écloserie à homards. Le site a depuis été racheté par le groupe Yves Rocher, qui y a ouvert l’Eclosarium en 1994. Dans la partie production, inaccessible au public, des microalgues sont cultivées pour la fabrication d’actifs cosmétiques. L’espace muséal propose, lui, une visite en trois parties. L’histoire de l’île est retracée et des panneaux évoquent la vie quotidienne de ses habitants. De nombreux tableaux pédagogiques et des vidéos présentent ensuite le phytoplancton, donnant la mesure de son importance pour la planète. « Ces microalgues produisent entre 50 et 60 % de l’oxygène que l’on respire », indique Kevin Desnos, technicien polyvalent, responsable du musée. Enfin, leur utilisation dans la cosmétique est abordée, et la visite s’achève par la boutique où l’on peut tester les produits de la marque. Cet été, l’Eclosarium présente en outre deux expositions temporaires. Jusqu’au 31 juillet, « Disparition », de Stéphane Nguyen, artiste peintre : elle sublime d’anciennes toiles à coups de pinceaux dorés. Puis du 1er août au 26 septembre, « Le Caillou 47°23’’21’N, 2°57’’59’O », du photographe Olivier Looren. « C’est le surnom de l’île ! », précise Kevin Desnos.

TOUTES LES ACTUALITÉS

du magazine Sciences Ouest