Coup de chaud chez les manchots

Actualité

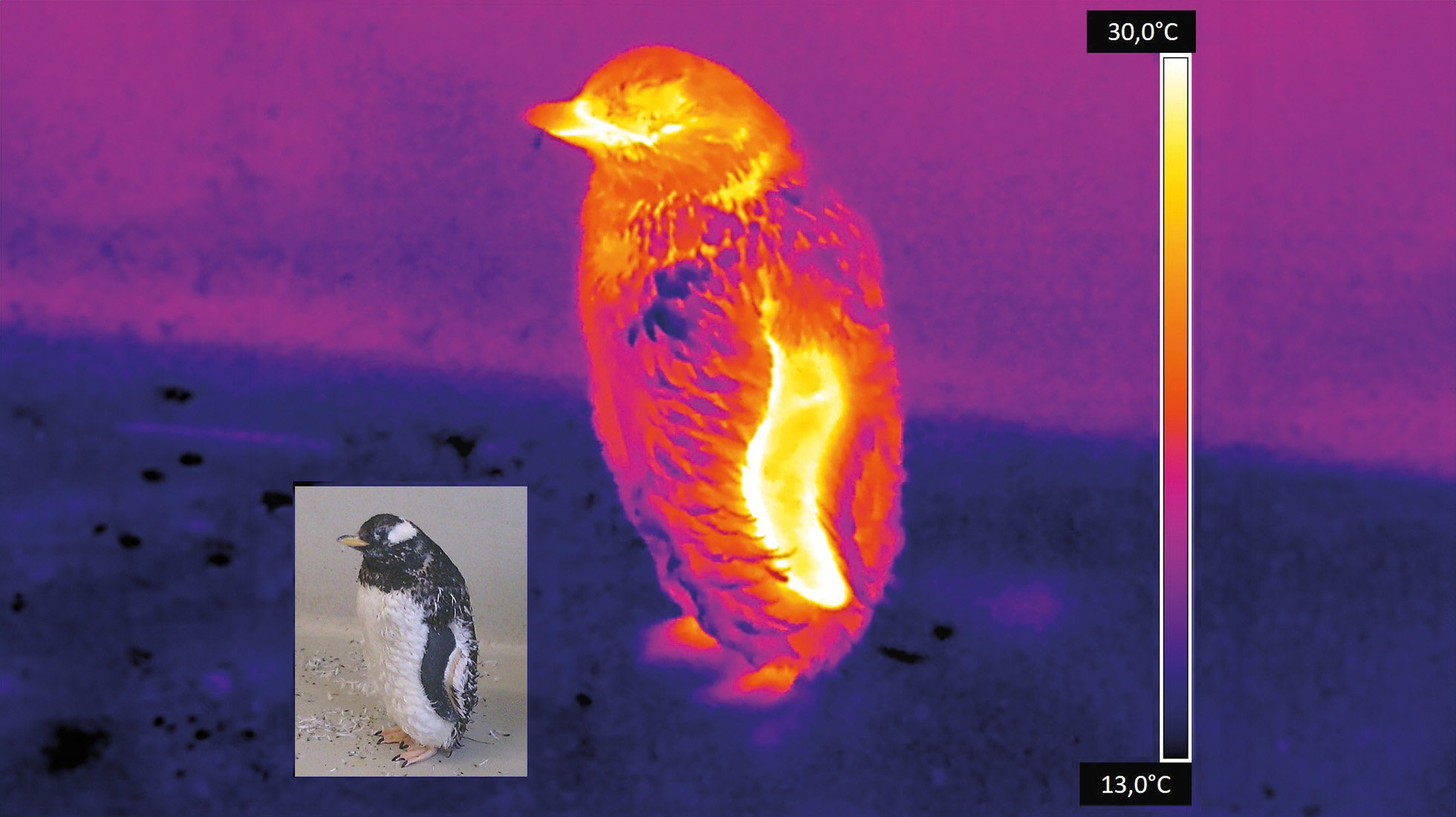

« Imaginez faire un footing en combinaison de ski. C’est un peu ce que vivent les manchots durant leur mue ! », nous confie Agnès Lewden, chercheuse ISblue1 à l’UBO2 et au Lemar3 à Brest. Lors de cette étape cruciale pour leur développement, la pousse de nouvelles plumes augmente la production de chaleur corporelle. Souhaitant observer comment les manchots régulent la chaleur avec ce nouveau plumage, la biologiste a mesuré les températures de surface des manchots papous (Pygoscelis papua) à Océanopolis durant leur mue grâce à une caméra thermique. Son étude, qui vient d’être publiée4, révèle qu’en début de mue, le corps des manchots est bien plus isolé en raison d’une double couche de plumage. Les nouvelles plumes poussent sous les anciennes sans que ces dernières ne tombent immédiatement.

Dissiper le surplus de chaleur

Alors comment éviter un coup de chaud ? Les manchots vont tenter de dissiper le surplus de chaleur provoqué par cette double isolation, vers les zones du bec et des pieds. Appelées fenêtres thermiques, ces parties sont dépourvues de plumage et donc moins isolées. La chercheuse a ainsi montré que les températures de surface de ces zones augmentent. Agnès Lewden réalise actuellement une nouvelle étude pour savoir si cette dissipation de chaleur par les extrémités suffit aux manchots et leur évite d’avoir trop chaud. « L’objectif ultime est de comprendre si les manchots seraient plus vulnérables en période de mue dans le contexte actuel de changement climatique. »

1. École universitaire de recherche interdisciplinaire spécialisée en sciences et technologies marines.

2. Université de Bretagne Occidentale.

3. Laboratoire des sciences de l’environnement marin.

4. Journal of Experimental Biology, 2024.

TOUTES LES ACTUALITÉS

du magazine Sciences Ouest